「福岡の酒がうまい」という話は、はるか江戸は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代にさかのぼります。筑前(今の福岡県)の儒学者、貝原益軒は元禄末期の福岡の酒を『優良、上国の佳産に勝るもの』と評したといいます。さらにその貝原益軒が自ら編集した『筑前国続風土記』によると、元禄三年の筑前には造り酒屋が六一三軒あったというから、その隆盛ぶりには驚くばかり。そんな福岡の酒の永き歴史にしばしお付き合いを。

「福岡の酒がうまい」という話は、はるか江戸は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代にさかのぼります。筑前(今の福岡県)の儒学者、貝原益軒は元禄末期の福岡の酒を『優良、上国の佳産に勝るもの』と評したといいます。さらにその貝原益軒が自ら編集した『筑前国続風土記』によると、元禄三年の筑前には造り酒屋が六一三軒あったというから、その隆盛ぶりには驚くばかり。そんな福岡の酒の永き歴史にしばしお付き合いを。

2009年7月アーカイブ

「福岡の酒がうまい」という話は、はるか江戸は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代にさかのぼります。筑前(今の福岡県)の儒学者、貝原益軒は元禄末期の福岡の酒を『優良、上国の佳産に勝るもの』と評したといいます。さらにその貝原益軒が自ら編集した『筑前国続風土記』によると、元禄三年の筑前には造り酒屋が六一三軒あったというから、その隆盛ぶりには驚くばかり。そんな福岡の酒の永き歴史にしばしお付き合いを。

「福岡の酒がうまい」という話は、はるか江戸は元禄、五代将軍徳川綱吉の時代にさかのぼります。筑前(今の福岡県)の儒学者、貝原益軒は元禄末期の福岡の酒を『優良、上国の佳産に勝るもの』と評したといいます。さらにその貝原益軒が自ら編集した『筑前国続風土記』によると、元禄三年の筑前には造り酒屋が六一三軒あったというから、その隆盛ぶりには驚くばかり。そんな福岡の酒の永き歴史にしばしお付き合いを。

時は明治。ようやく幕末の動乱も落ち着きをみせ、にわかに福岡の蔵元も活気を見せ始めます。その勢いをさらに加速させたのが、明治一〇年に起った、あの西南戦争。西郷隆盛を擁する薩摩軍と官軍との熊本城や田原坂での激闘の際に、官軍の前線で士気高揚に用いられたのが福岡、特に筑後地方の酒だったとか。その後の日清・日露戦争などの好景気もあり、酒造会社は銀行や鉄道、酒づくりの水を引くための水道会社までも設立。つくっても、つくっても足りない...そんな戦争景気に沸いたといいます。

時は明治。ようやく幕末の動乱も落ち着きをみせ、にわかに福岡の蔵元も活気を見せ始めます。その勢いをさらに加速させたのが、明治一〇年に起った、あの西南戦争。西郷隆盛を擁する薩摩軍と官軍との熊本城や田原坂での激闘の際に、官軍の前線で士気高揚に用いられたのが福岡、特に筑後地方の酒だったとか。その後の日清・日露戦争などの好景気もあり、酒造会社は銀行や鉄道、酒づくりの水を引くための水道会社までも設立。つくっても、つくっても足りない...そんな戦争景気に沸いたといいます。

ところが、その頃の福岡の酒は、品質や風味で灘・伊丹あたりのいわゆる「上(かみ)酒」にかなわず、西南戦争後は苦戦を強いられていました。

ところが、その頃の福岡の酒は、品質や風味で灘・伊丹あたりのいわゆる「上(かみ)酒」にかなわず、西南戦争後は苦戦を強いられていました。その危機に乗り出したのが宇美の栄屋小林作五郎氏。

なんと彼を含む三人の蔵人が灘の酒づくりを探るべく役人に変装し、福岡県収税長の山形修人氏に同行して視察へとむかったのでした。いざ酷造場に入ると無我夢中に観察する小林氏らの、およそ役人らしからぬ様子はさぞ風変わりであったことでしょう。しかし、この視察を機に、彼らは福岡の酒づくりに一筋の光をみいだしていくのです。

明治30年(1897年)は、福岡県の酒づくりにとって大きな励みとなる年となりました。

明治30年(1897年)は、福岡県の酒づくりにとって大きな励みとなる年となりました。福岡県が、県内の酒造業を「重要物産」に指定したのです。

品質の向上につれて人気が高まり、販路も全国に広がっていくなど、福岡の酒は全国二位の石高を誇る県の代表産業に成長していました。

パリで開催された万国博覧会に出品して入賞を果たすなど、対外的にも意気上がる蔵元たち。

重要物産の指定を受けて以降は、さらに品評会の開催や博覧会への出品が増え、切磋琢磨の気風が強まりました。

昭和に入ると太平洋戦争という大きな時代のうねりの中で、食べる米すらなく蔵元は統廃合を余儀なくされます。昭和20年、ようやく戦争は終わったものの、戦後の闇市には安価な密造酒が横行、高率な酒税がかかった正規のお酒はなかなか売れない状況が続きました。

昭和に入ると太平洋戦争という大きな時代のうねりの中で、食べる米すらなく蔵元は統廃合を余儀なくされます。昭和20年、ようやく戦争は終わったものの、戦後の闇市には安価な密造酒が横行、高率な酒税がかかった正規のお酒はなかなか売れない状況が続きました。しかし「良い酒を庶民のもとへ」の誇りを大切に、減税や密造酒対策の陳情を続けつつ、質の高い清酒の増産を目指す努力が続けられたのです。

ところで昭和27年の福岡県酒造組合役員会の協議事項に「1.糸島郡産地米の契約栽培の状況」という一文が見られるものですが、実は、福岡県は酒造好適米の一大生産地。なかでも福岡市の西の糸島地区が盛んで、このあたりの昼夜の温度差が酒造好適米の育成に適し、早くかた地産地消の酒づくりを行っていました。

ところで昭和27年の福岡県酒造組合役員会の協議事項に「1.糸島郡産地米の契約栽培の状況」という一文が見られるものですが、実は、福岡県は酒造好適米の一大生産地。なかでも福岡市の西の糸島地区が盛んで、このあたりの昼夜の温度差が酒造好適米の育成に適し、早くかた地産地消の酒づくりを行っていました。昭和11年に普及がはじまった酒造好適米「山田錦」は、福岡では昭和20年代から栽培を開始、現在でもその生産量は全国二位。最近では福岡県オリジナルの酒造用米「夢一献」も誕生し、地元と密着した酒づくりを守り続けています。

お酒の好みも時代によって様々で流行があります。驚くことに1960年代に好まれたのは"甘口"ソフトな口当たりが好まれたようです。ところが1980年頃、ビールでもドライが出てきたように日本酒の好みもすっきりとした"辛口"へと変化。しかし日本酒のタイプはこれだけでは計れません。

お酒の好みも時代によって様々で流行があります。驚くことに1960年代に好まれたのは"甘口"ソフトな口当たりが好まれたようです。ところが1980年頃、ビールでもドライが出てきたように日本酒の好みもすっきりとした"辛口"へと変化。しかし日本酒のタイプはこれだけでは計れません。火入れをしない「生酒」、秋まで熟成させた「ひやおろし」、生酒を荒渡し、白く濁った「にごり酒」など、次期や製法によってそれぞれ個性的な味わいがあることもお忘れなく。

日本酒は米のデンプンが麹(こうじ)の酵素の働きでブドウ糖になり、それが酵母によってアルコールに変わることで生まれます。また「甘酒」もこの米麹と米でつくられ、自然の甘さとノンアルコール高い栄養価かた最近注目されています。また焼酎の場合は麦や米、芋などの原料を麹とともに発酵させていきます。

日本酒は米のデンプンが麹(こうじ)の酵素の働きでブドウ糖になり、それが酵母によってアルコールに変わることで生まれます。また「甘酒」もこの米麹と米でつくられ、自然の甘さとノンアルコール高い栄養価かた最近注目されています。また焼酎の場合は麦や米、芋などの原料を麹とともに発酵させていきます。たとえば福岡の焼酎は1970年頃までは米麹による米焼酎が主役でしたが、その後は麦麹による麦焼酎が最も多くつくられています。

その後、米や麦による焼酎づくりが主流になり、特にさっぱりとした味わいが特徴の麦焼酎は「博多焼酎」の代名詞となってきました。特に福岡では、いち早く麦本来のうまさを味わえるような大麦麹の製造に着手し、1975年に麦100%の麦焼酎を完成させています。

福岡は豊かな水と大地の恵みがもたらす農作物の宝庫。

福岡は豊かな水と大地の恵みがもたらす農作物の宝庫。そのため麦焼酎をはじめいろんな原料を使ったいわゆる醪(もろみ)取り焼酎が生まれています。

米、麦、そばといった定番に全国的にも有名な胡麻、にんじん、八女名産の玉露を使った緑茶焼酎、ひまわり焼酎や芋焼酎まであります。どんな可能性にも挑戦するそれが「博多焼酎」の大きな魅力です。

江戸時代の隆盛、近代の繁栄、戦中戦後の苦闘、日本三大銘醸地といわれた昭和40年代、そして現在へ、時代の波にもまれてながらも、その伝統を守ってきた福岡の酒づくり。いまでは、清酒や焼酎を使った梅酒、いちごのリキュールなど新しい世代の好みにもマッチした取り組みも人気です。

江戸時代の隆盛、近代の繁栄、戦中戦後の苦闘、日本三大銘醸地といわれた昭和40年代、そして現在へ、時代の波にもまれてながらも、その伝統を守ってきた福岡の酒づくり。いまでは、清酒や焼酎を使った梅酒、いちごのリキュールなど新しい世代の好みにもマッチした取り組みも人気です。全国を代表する一大産地としてのこれまでの一世紀、そしてこれからの永き世紀も変わることなく、私たちは福岡の酒づくりの心を未来へ伝えていきたいと願っています。

様々な味わいが楽しめる地元福岡の酒を、末永くお付き合いください。

「博多焼酎」という言葉を知っていますか?

「博多焼酎」という言葉を知っていますか?これは福岡県産の本格焼酎全体を総称したものなんですが、

実はけっこう歴史がある言葉です。

今からちょうど三十年前、一九七五年に山陽新幹線岡山~博多間が開通した際、

福岡県観光協会から県特産観光土産品に指定され、この「博多焼酎」という愛称が生まれました。さぁ焼酎伝来五百年の歴史とともに歩んできた博多焼酎の過去・現在・未来について、しばしお付き合いを。

博多焼酎の歴史は以外と古く、まずは江戸時代、粕取焼酎がその原点です。

博多焼酎の歴史は以外と古く、まずは江戸時代、粕取焼酎がその原点です。不思議なことにこの粕取焼酎県下の主な産地は大宰府・粕屋・糸島・八女など大宰府天満宮の神領田所在地に限られており、また山口県防府天満宮や京都市北野天満宮といった大宰府と関係の深いところにも見られます。

確たる記録は残っていませんが粕取焼酎は、大宰府ととてもご縁があるようです。

なぜ、大宰府天満宮神領田を中心に粕取焼酎が広がっていったのか。

なぜ、大宰府天満宮神領田を中心に粕取焼酎が広がっていったのか。理由は、粕取焼酎づくりが江戸時代の農業リサイクルとしては絶大な効果を発揮したから。

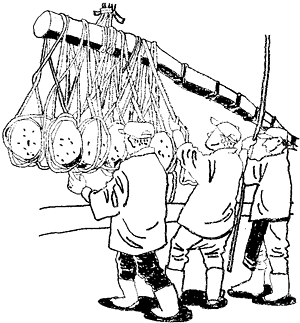

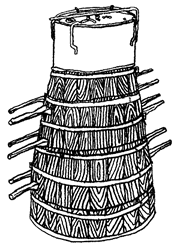

1969年に「農業全書」をまとめた農学者宮崎安貞が広めたといわれるその製法は、打ち水をして数ヶ月熟成させた酒粕に籾殻を混ぜ、積み重ねたセイロで蒸してアルコール分を抽出するというもの。

酒成分が抜けた後の「下粕」は最上の肥料となり、農業増産に貢献しました。

米が原料の清酒粕からさらに粕取焼酎を採ってまた大地へと還元する、それはいまで言うリサイクルの原点だったのです。

古式にそった粕取焼酎の製法には、酒粕を団子にして、籾殻をまぶしてセイロで蒸す中国や朝鮮での蒸留法の影響が色濃いため、博多焼酎の伝来は朝鮮半島経由の北回りルートであった可能性が高いと考えられます。東南アジア~琉球経由である南九州の焼酎とはルーツが異なるものです。

「早苗饗」とは田植えの共同作業を終えた後に行われた宴のこと。農家にとって最も過酷な労働だった田植えが終わると、その労をねぎらうためご馳走と酒が振る舞われました。そこで酌み交わされた酒が粕取焼酎だったのです。

「早苗饗」とは田植えの共同作業を終えた後に行われた宴のこと。農家にとって最も過酷な労働だった田植えが終わると、その労をねぎらうためご馳走と酒が振る舞われました。そこで酌み交わされた酒が粕取焼酎だったのです。疲れを癒すのにヌケのいい焼酎が好まれたのは今も昔も同じ。またお盆に粕取焼酎に砂糖や蜂蜜などを加え暑気払いに飲む「盆焼酎」の風習もありました。それほど粕取焼酎はかつての民族文化と深い係わりがあったのです。

しかし歴史ある習俗・早苗饗も、農作業の機械化が進むにつれ消滅していきました。

1940年代後半、戦後の物不足の時期に、焼け跡に建った闇市で密造のもろみ取り焼酎が飲まれていました。それが俗にいう"カストリ焼酎"。あまりの臭さに鼻をつまんで飲んだという戦後闇市のカストリ焼酎と江戸時代以来の古式蒸留による「粕取焼酎」は、原料も違えば製法も違う、それぞれまったくの別物なんですね。

1940年代後半、戦後の物不足の時期に、焼け跡に建った闇市で密造のもろみ取り焼酎が飲まれていました。それが俗にいう"カストリ焼酎"。あまりの臭さに鼻をつまんで飲んだという戦後闇市のカストリ焼酎と江戸時代以来の古式蒸留による「粕取焼酎」は、原料も違えば製法も違う、それぞれまったくの別物なんですね。  戦中戦後の食糧不足に加え進駐軍の米統制も加わった1940年代後半は、は、酒づくりにとっても過酷な次期でした。

戦中戦後の食糧不足に加え進駐軍の米統制も加わった1940年代後半は、は、酒づくりにとっても過酷な次期でした。食べる米さえないのですから、清酒の生産は僅か、原料の清酒粕も当然手に入りません。そこで福岡県の酒造家たちは、とうもろこし・高梁といった雑穀さらには甘藷・麦・米粉などで焼酎づくりに朝鮮を繰り返しました。そう、原料不足の時代は福岡でも芋焼酎が造られていたのです。愛飲家の願いに応えたいと取り組んだ試行錯誤の数々が、博多焼酎の現在へと繋がっています。

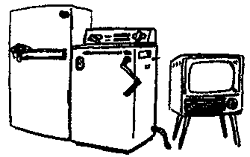

太平洋戦争の結果は焼酎にも大きな影響を与えました。戦前から続く新式焼酎<甲類焼酎>の浸透に加え、戦後はポートワイン・ビール、ウィスキーなど様々な外来の酒が県民の暮らしに流入。さらに食の洋風化が追い打ちをかけます。

太平洋戦争の結果は焼酎にも大きな影響を与えました。戦前から続く新式焼酎<甲類焼酎>の浸透に加え、戦後はポートワイン・ビール、ウィスキーなど様々な外来の酒が県民の暮らしに流入。さらに食の洋風化が追い打ちをかけます。ライトな味が好まれるようになると、古式蒸留による個性的な風味の粕取焼酎は主役の座を譲ることに。現在おなじみの減圧蒸留、新しい濾過方法など、マイルド化をめざした技術は1950年代から福岡で試みられたものです。

日本の復興も進み、良質な原料の供給が安定するにつれ、博多焼酎では、米と麦による焼酎づくりが主流に。戦後三十年の試行錯誤の中から、まず米焼酎が清酒文化圏である地元の嗜好にマッチして人気となり、博多焼酎の土台を築きます。そして、さっぱりとした味わいが特徴の麦焼酎が飲みやすい焼酎の代名詞として次代の覇者となっていくのです。

日本の復興も進み、良質な原料の供給が安定するにつれ、博多焼酎では、米と麦による焼酎づくりが主流に。戦後三十年の試行錯誤の中から、まず米焼酎が清酒文化圏である地元の嗜好にマッチして人気となり、博多焼酎の土台を築きます。そして、さっぱりとした味わいが特徴の麦焼酎が飲みやすい焼酎の代名詞として次代の覇者となっていくのです。

筑紫・背振・耳納などの産地を源流に、玄界灘・周防灘・有明海へそそぐ筑後川・矢部川・遠賀川・山国川といった河川が平野部に肥沃な大地を形作ってきた福岡県。

筑紫・背振・耳納などの産地を源流に、玄界灘・周防灘・有明海へそそぐ筑後川・矢部川・遠賀川・山国川といった河川が平野部に肥沃な大地を形作ってきた福岡県。肥えた土地は豊かな農作物を生みだし、名醸地として全国にも名を馳せました。だから米焼酎はお手のもの、清酒づくりの細やかな品質管理が焼酎にも活きて、繊細な味わいが醸されています。

さらに清酒そのものを蒸留した"清酒取り焼酎"も知る人ぞ知る博多焼酎の一ジャンルなのです。

1970年頃までは酒は米麹で醸すのが常識。

1970年頃までは酒は米麹で醸すのが常識。しかし麦焼酎と謳うならすべて大麦で麦焼酎をつくろうと福岡で挑戦が始まりました。

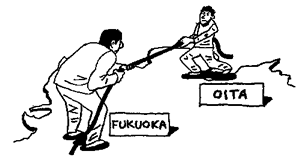

大麦麹の製造に着手して四年が経った1975年、ついに麦100%麦焼酎が完成。

焼酎好きの間で「福岡が先か、大分が先か?」と"綱引き"のネタになるほど、福岡は麦100%麦焼酎の先進県。もちろん現在の博多焼酎も麦焼酎が主流です。

福岡県は、豊かな水と土地が育む農作物に恵まれた所。

福岡県は、豊かな水と土地が育む農作物に恵まれた所。その大地の恵をもとに、いろんな原料を使った焼酎がつくられています。

米・麦・そばに加えて、全国的にも有名な胡麻焼酎やにんじん焼酎、八女名産の玉露を使った緑茶焼酎、さらにはひまわり焼酎や芋焼酎も。

個性豊かに多種多彩な原料で醸されるのもまた、博多焼酎の大きな魅力なのですね。

米・麦・清酒粕・そば・胡麻・にんじん・緑茶・芋などなど、原料の幅広さが特徴である博多焼酎は、とっても身近なそれでいて歴史のある「地酒」です。

米・麦・清酒粕・そば・胡麻・にんじん・緑茶・芋などなど、原料の幅広さが特徴である博多焼酎は、とっても身近なそれでいて歴史のある「地酒」です。さて、これからの博多焼酎に新たな仲間として吟醸酒粕のもろみを蒸留した「吟醸粕取焼酎」が加わってきました。吟醸酒のフルーティな香りが活きた華やかな粕取焼酎です。

また原点である古式蒸留の粕取焼酎も復活され、昔なつかしい味として愛飲されています。新旧様々な味わいが楽しめる博多焼酎、そのこれからにもう一献、お付き合いください。

東洋・西洋の蒸留酒は、その初期の段階では薬として開発されてきた歴史をもっています。

西洋では、ワインを蒸留した精(スピリッツ)には生命を永らえる不思議な力があるとして、生命の水(オー・ド・ヴィ)と呼びました。

中国では、不老不死を実現した仙人になることを夢見た人々によって薬物製造のために蒸留機が使われ、蒸留酒と薬草を組み合わせた薬酒は、その延長にあるものです。

日本でも、江戸時代には焼酎は、医薬品として重宝され、産地以外では庶民に口にできるものではなく、高値で取り引きされていました。

このように、西洋・中国・日本において昔の本格焼酎は、高価な薬として取り引きされていました。

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

西洋では、ワインを蒸留した精(スピリッツ)には生命を永らえる不思議な力があるとして、生命の水(オー・ド・ヴィ)と呼びました。

中国では、不老不死を実現した仙人になることを夢見た人々によって薬物製造のために蒸留機が使われ、蒸留酒と薬草を組み合わせた薬酒は、その延長にあるものです。

日本でも、江戸時代には焼酎は、医薬品として重宝され、産地以外では庶民に口にできるものではなく、高値で取り引きされていました。

このように、西洋・中国・日本において昔の本格焼酎は、高価な薬として取り引きされていました。

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

世界の蒸留酒は、アルコール度の高さゆえに敬遠され現在に至っていますが、日本の本格焼酎は進化し、世界に先駆けて低濃度でおいしい健康的な蒸留酒となりました。

その後も研究は進み、本格焼酎の効用についての科学的な研究成果が数々発表されています。

≪主な研究成果≫

●「本格焼酎には、血栓溶解や血管に働く効能成分がある。」

1988年 英国の医学雑誌に発表

倉敷芸術科学大学産業技術学部 須見洋行教授

●「善玉コレステロールを増やし、心筋梗塞や動脈硬化の進行を抑える。」

国立水俣病総合研究センター 滝澤行雄所長

●「気分転換、ストレス解消、肥満防止に最適。」

日本相撲協会診療所内科 林盈六内科医長

●「糖尿病やガンにも効果が期待できる。」

国立長寿医療研究センター疫学研究部 下方浩史部長

●「脳を刺激し、感情をコントロールする伝達物質を生産する。」

浜松医科大学 高田明和教授

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

その後も研究は進み、本格焼酎の効用についての科学的な研究成果が数々発表されています。

≪主な研究成果≫

●「本格焼酎には、血栓溶解や血管に働く効能成分がある。」

1988年 英国の医学雑誌に発表

倉敷芸術科学大学産業技術学部 須見洋行教授

●「善玉コレステロールを増やし、心筋梗塞や動脈硬化の進行を抑える。」

国立水俣病総合研究センター 滝澤行雄所長

●「気分転換、ストレス解消、肥満防止に最適。」

日本相撲協会診療所内科 林盈六内科医長

●「糖尿病やガンにも効果が期待できる。」

国立長寿医療研究センター疫学研究部 下方浩史部長

●「脳を刺激し、感情をコントロールする伝達物質を生産する。」

浜松医科大学 高田明和教授

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

本格焼酎の健康性については、各分野の専門家によって研究の成果が発表されていますが、それ以前より健康性は誰が宣伝するものでもなく、愛飲者の実際の飲酒体験を通して、自然に生まれ伝わっていったところが昨今の健康ブームとは異なるところです。

この健康性のポイントは、本格焼酎ならではの飲酒スタイルにあります。

ロック・お湯割り・水割りなどお好みのスタイルで飲め、肉・魚・野菜なんでも合い、薄めても味は薄まらない芳醇な味わい、酔いに応じて自在にアルコール度を調整できる自由さ。

そこには本格焼酎メーカーの知恵と執念が隠されています。

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

この健康性のポイントは、本格焼酎ならではの飲酒スタイルにあります。

ロック・お湯割り・水割りなどお好みのスタイルで飲め、肉・魚・野菜なんでも合い、薄めても味は薄まらない芳醇な味わい、酔いに応じて自在にアルコール度を調整できる自由さ。

そこには本格焼酎メーカーの知恵と執念が隠されています。

日本酒造組合中央会 出版

「本格焼酎と泡盛 ヘルシーサイエンス」より抜粋

博多は、国宝"金印"に象徴されるように古くからアジアと日本の接点として重要な位置を占めてきました。

焼酎の伝来についても、約500年前に日本への伝来の有力な経路とされている1、朝鮮半島経路 2、南海諸国経路 3、琉球経路の3つの経路のうち、1の朝鮮半島経路と2の南海諸国経路の2つの経路が博多で集約されていて、博多を経て入ってきたと考えられます。

焼酎の伝来についても、約500年前に日本への伝来の有力な経路とされている1、朝鮮半島経路 2、南海諸国経路 3、琉球経路の3つの経路のうち、1の朝鮮半島経路と2の南海諸国経路の2つの経路が博多で集約されていて、博多を経て入ってきたと考えられます。

良質な米、恵まれた水、そしてそれを生かす人の技。このすべてが揃って美味しい酒が生まれます。

良質な米、恵まれた水、そしてそれを生かす人の技。このすべてが揃って美味しい酒が生まれます。この人の技の部分は、蔵元で酒づくりに携わっている蔵人の経験と勘に裏打ちされた技術です。その酒づくり集団の頂点に立つのが総監督役の杜氏です。

もともと杜氏は、蔵に一年中いる従業員という形 態ではなく、農家の人々が請け負っていた仕事でした。昔は農繁期が終わって冬場の仕事があまりなかったので、酒づくりの技術を身に付けた杜氏が最低でも6~7人以上のグループを引き連れ、蔵元と契約し、冬場の農閑期に酒づくりに従事していたのです。酒は冬場の寒い時期に仕込みますから、その間蔵に長期泊まり込んで酒づくりに従事し、冬場の仕事が終わって田植えの時期になるとまた農業へと帰っていったのです。

杜氏は長年酒づくりに携わってきた経験と勘を身に付けて、蔵人の上にたって仕込みの指導を行います。全国には地域によってこの杜氏集団が昔から存在しています。福岡県には柳川杜氏、三潴杜氏、久留米杜氏といった大きな集団があります。糸島の芥屋にも芥屋杜氏が存在しますが、都会に近すぎることもありいまではたいへん小規模になってしまいました。

杜氏は長年酒づくりに携わってきた経験と勘を身に付けて、蔵人の上にたって仕込みの指導を行います。全国には地域によってこの杜氏集団が昔から存在しています。福岡県には柳川杜氏、三潴杜氏、久留米杜氏といった大きな集団があります。糸島の芥屋にも芥屋杜氏が存在しますが、都会に近すぎることもありいまではたいへん小規模になってしまいました。 現在全国に23の杜氏組合がありますが、杜氏にはそれぞれに独特の流儀があり、地域や人に よって味は微妙に異なってきます。同じ銘柄でも杜氏が変わると酒の味が変わると言われるほど、酒の味を杜氏の腕は左右するのです。

現在全国に23の杜氏組合がありますが、杜氏にはそれぞれに独特の流儀があり、地域や人に よって味は微妙に異なってきます。同じ銘柄でも杜氏が変わると酒の味が変わると言われるほど、酒の味を杜氏の腕は左右するのです。最近は蔵元の設備の近代化も進み、酒づくりもずいぶんマニュアル化されてはきましたが、何せ相手は生き物。酒の質は刻々と微妙に変化しています。それを見極め適切な酒づくりを行うのは、やはり杜氏の経験と技なのです。

酒は寒い時期に仕込むわけですが、その時に重要なのが温度もさることながら、醸造現場の湿度だと言われています。空気が乾燥していると、外硬内軟な蒸米や、よく破精込んだ麹が作りやすく、良質の酒が生まれるからです。

酒は寒い時期に仕込むわけですが、その時に重要なのが温度もさることながら、醸造現場の湿度だと言われています。空気が乾燥していると、外硬内軟な蒸米や、よく破精込んだ麹が作りやすく、良質の酒が生まれるからです。酒づくりには湿度の高さは大敵といわれ、温度調節にくらべ湿度調節は技術的になかなか難しいと言われます。たとえば酒どころと言われる東北の日本海側は、冬場に湿度の高いドカ雪が降ることで知られていますが、各醸造元は湿度対策にたいへん苦労していると聞きます。

福岡は九州でありながら冬場の気温は低く、空気が乾燥した気候です。

福岡は九州でありながら冬場の気温は低く、空気が乾燥した気候です。これは酒づくりには持って来いの風土です。しかも酒造好適米の王様「山田錦」の有数の産地であり、清冽な軟水に恵まれ、歴史ある杜氏集団が存在する。福岡は全国的に見ても、酒どころとしての条件を備えたトップクラスの地域であることが分かります。

わき水や井戸水などが美味しい場所は、名水として昔から有名だったり、口コミで多くの人が訪れたりします。飲んで美味しいと感じる水は、まずほぼ間違いなく酒づくりにも向く水です。

わき水や井戸水などが美味しい場所は、名水として昔から有名だったり、口コミで多くの人が訪れたりします。飲んで美味しいと感じる水は、まずほぼ間違いなく酒づくりにも向く水です。酒づくりに向く水とは、まず第一に細菌や汚れなどの有害成分がないことです。また飲みやすさ飲みにくさを左右する要因としての鉄分が少ないことです。鉄分の多い水は口当たりがよくなく後味もすっきりとしません。また鉄分は米麹がつくる物質と反応して、酒が着色する原因となったり、老香といった酒が古くなった匂いを早く発生させたりします。

福岡県は南東部に1000m級の台地性の山地があり、中部には筑紫山地があります。有明海に注ぐ九州一大きな筑後川、響灘に注ぐ遠賀川などの一級河川もあり、あらゆる場所で、良質で清冽な酒づくりに適した水が得られます。

福岡県は、筑紫・背振・耳納などの山地から発する筑後川・矢部川・遠賀川・山国川などが肥沃な平野を造り、玄界灘・周防灘・有明海にそそいでいます。

これらの豊な水と自然に育まれた素材や原料が福岡県内に豊富に有り、一大集積地としての博多は、うまいものの宝庫としても古来より栄えてきました。

これらの豊な水と自然に育まれた素材や原料が福岡県内に豊富に有り、一大集積地としての博多は、うまいものの宝庫としても古来より栄えてきました。

約500年の磨きぬかれた伝統と、古代よりの食の交流に裏打ちされた新しい発想が融合し、福岡県の本格焼酎づくりを結実しています。

福岡県の豊かな素材の良さを生かした福岡県の本格焼酎、これらを総称して【博多焼酎】と呼んでいます。

福岡県の豊かな素材の良さを生かした福岡県の本格焼酎、これらを総称して【博多焼酎】と呼んでいます。

ゆったりとした流れと豊富な水量を誇る筑後川流域には、現在も多くの蔵元が軒を並べています。大河川の流域には豊富な伏流水があります。

ゆったりとした流れと豊富な水量を誇る筑後川流域には、現在も多くの蔵元が軒を並べています。大河川の流域には豊富な伏流水があります。伏流水とは地上を流れる川の水が、ある場所では地下に染み入り流れるものです。地下を流れる間にろ過されたりミネラル分を含んだりして美味しい質の良い水となります。筑後川流域には優良な伏流水が充分にありました。また仕込み水の良さに加えて筑後川が重要だったのは、出荷に当たって昔は船が必要だったこと。鉄道や道路が整備されていなかった江戸時代は、運搬の主な手段は海運だったのです。

流域の三潴郡城島町、ここは明治時代の半ばには80を超える酒蔵が存在した日本でも有数の酒どころでした。全国の品評会でも入選する銘柄が続出し、兵庫の灘、京都の伏見と同格の酒どころとして認識されていたといいます。

水には硬度というものがあります。それはカルシウムとマグネシウムの量 で決まります。その含有の度合いによって硬水や軟水と水の性格づけをします。

水には硬度というものがあります。それはカルシウムとマグネシウムの量 で決まります。その含有の度合いによって硬水や軟水と水の性格づけをします。一般 にミネラルが多い水、つまり硬水は醗酵が盛んになります。酵母も自然に発生して醗酵が進みやすくなるのです。だから昔から硬度の高い水は名水と言われ酒づくりに適した水とされてきました。それに対し軟水は醗酵が進みにくい分だけ糖分などがわずかに残りやすく、甘口の俗に言う女酒ができやすい環境にありました。しかし現代では技術の進歩により、自然の気候に任せっぱなしで酒をつくることはほとんどなくなりました。そうなると軟水の方がきめの細かい酒がつくりやすくなったのです。荒っぽい酒にならず、口当たりのまろやかな優しい酒が生まれるようになりました。

いま地酒で全国的に人気のある銘柄はだいたい軟水で仕込んでいるところが多いようです。福岡の水は地域によって違いはあれ、だいたいにおいて軟水が多いのです。時代が求める味に適した水環境が整っています。

酒の主な原料となる米、昔から米どころは酒どころであるといわれるのは、豊かで良質な原料に恵まれいることが酒造りにおいて最大の条件であることを表しています。福岡は日本でも早くから稲作が行われた地域です。福岡市博多区にある板付遺跡からは、日本で最も古い水田跡が発見されています。

酒の主な原料となる米、昔から米どころは酒どころであるといわれるのは、豊かで良質な原料に恵まれいることが酒造りにおいて最大の条件であることを表しています。福岡は日本でも早くから稲作が行われた地域です。福岡市博多区にある板付遺跡からは、日本で最も古い水田跡が発見されています。 もともと稲は南方系の植物で、日本にはじめて伝わったのが南の九州であったということは、容易に推測できます。今の稲は品種改良を重ね、ほとんど日本全国で栽培が可能になりましたが、原種の稲は寒冷地などでは非常に栽培が困難でした。つまり原種の稲で稲作が行われていたという事実は、福岡が古の時代から稲作に大変適した環境にあることを実証しています。現在も南部の筑後平野には、広大な水田が広がり、全国でも有数の米どころとなっています。

日本酒は主に米と水からできています。酒の味を決める大きな要因は米と水の質です。それではまず、良い酒

をつくるためのよい米とは、何かをご紹介しましょう。

米ならなんでも酒の原料になるのかというとそうではありません。酒づくりにはそれに適した品種がいくつか存在します。それを酒造好適米といい酒づくりのために開発された米で、食糧用の米とはまったく品種が違います。

酒造好適米の代表的な銘柄として「山田錦」があります。昭和11年、兵庫県で開発された「山田錦」は、酒造好適米の中でも頂点に位 置すると言われています。この山田錦を全国に先駆けて栽培し始めたのは兵庫県、大阪府、福岡県でした。山田錦はコシヒカリのように品種改良を重ねた米ではなく、原種に近い米なので、環境に左右されやすく、栽培が容易では、ありませんでした。福岡県では、福岡市の西の糸島地区あたりが、稲穂が、育つ時期の昼夜の温度差が、ちょうど適しており栽培が盛んになりました。

酒は米のデンプンが麹の酵素の働きでブドウ糖になり、それが酵母によってアルコールに変わることで生まれます。したがって原料である米がよく溶解して、デンプンが糖に変わりやすい米が好適米となるのです。

山田錦は粒の芯の部分が心白といって白くなっておりここにデンプンが集まっています。

そのデンプン部分にはすき間がいっぱいあり、麹菌が中まで入りやすくなっています。麹菌が中まで入ると、酵素の力がぜんぜん違う麹が生まれ、いっそう溶けやすく糖に変わりやすい性質を持ちます。

また米の外側には、たんぱく質や脂肪などが多く、アミノ酸などのうま味成分が生まれますが、これができ過ぎると味や香りに影響します。好適米は一般 米にくらべたんぱく質や脂肪などが少なくでんぷん質が多いのです。日本酒は低温で仕込むので、デンプンが低温でもしっかり溶けることが必要です。これらの条件をいちばん兼ね備えているのが山田錦、それを超える米はいまのところ存在しません。

山田錦の生産量 は兵庫県に次いで福岡県が全国2番目。山田錦以外の酒米用として使われている酒造用米の生産量 では全国一です。福岡は米の移出県、米は県内で完全にまかなえます。福岡県は、酒用の米作りに関しては全国的に見ても非常にハイレベルな産地であるといえます。